金年会,金年会官网,金年会登录,金年会注册,金年会app下载,在线体育投注,电竞投注平台,真人游戏平台,金年会数字站我是杨孟超,一个穿越到民国时期的历史文化爱好者。说起来你或许不信,我与当时瑷珲的边塞诗人边瑾,已是三年的故交了。

这一切始于一场奇异的穿越。三年前的某个周末,我在江边文化街的齐鲁酒家参加文友聚会,和齐知行、白学儒、谢夫子、曹白水、刘如龙、吴红尘等先生们喝酒,听他们畅谈旧事时,多喝了几口,莫名跌入民国六年,成了黑龙江戊通航运公司驻黑河的负责人。此后每逢月明之夜,我竟能穿梭于两个时代之间。三年里,我因和流寓瑷珲的河北任丘人边瑾,当时他任库玛尔路鄂伦春小学校校长交集,我俩一见如故,公司不忙时,我多次前往西山宏户图屯,也就是现在锦河的新华林场,看边瑾教那些鄂伦春孩子识字,听他吟诵新写的诗句,吃着鄂伦春老乡打的野味,喝着土烧酒,还有那些绕梁三日、宛如天籁的鄂伦春山歌,往往围炉夜话,彻夜神聊,我一时兴起,谈及后世种种——当然,有些话他当我是痴人说梦,有些话他也淡然一笑,默默记在心里。

我们成了忘年交。他长我十多岁,却按当时的规矩,总唤我“孟超兄”,说我带来的后世见闻,比他读的万卷书还有趣。

今日是民国六年正月十五,又一年瑷珲的上元佳节。边瑾早几日就托人带话:今年瑷珲城的灯节格外热闹,务必前来同游。我自然是求之不得。

黄昏时分,我坐马车从黑河来到瑷珲城外。雪已经停了大半日,天色将暗未暗,城门口挑起两串红灯笼,上面“瑷珲”两个大字赫然在目,在暮色中摇曳如星。我紧了紧身上的狍裘——这是边瑾送我的,说是鄂伦春猎人亲手缝制,轻软又暖和——下了马车,大步往城里走去。

我抬头一看,边瑾正站在街边的茶摊前,青布长袍外罩着一件灰鼠皮马褂,手里提着一盏琉璃灯,映得圆胖的脸庞微微泛红。他快步迎上来,一把拉住我的手臂:“我就猜你这时辰该到了,今晚良辰美景,我们边城把酒,踏雪赏灯,应是别有一番风味。”

我笑道:“半载冰封泽,经年雪积坑。这都立春十来天了,瑷珲还是有些寒风透骨啊,用你的诗,就是‘身着狍裘体未温’啊。”

边瑾哈哈大笑,笑声惊起屋檐上的积雪,簌簌落在我们肩上。他替我拍去雪沫,说:“走吧,先贤早就说过,‘欲求诗有幽燕气,故作冰天跃马行’。不到边塞,哪有这冰雪风情,不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。好了,醉边亭的大雅间我早订下了。镜忱兄、琢如兄他们都在,今晚咱们好好喝一场。”

我随他往拱辰街走去。暮色渐浓,瑷珲城有旧城、新城之分,旧城在江东,新城就是现在的瑷珲城,为首任黑龙江将军萨布素于康熙二十四年,也就是1685年所建,后来光绪二十六年庚子兵燹,古城毁之一炬。自光绪三十三年,也就是1907年,瑷珲副都统姚福升收复之后,重建瑷珲城,经过十年的生聚建设,渐渐恢复了元气,有了市井繁华气象,说起往事,总有不尽沧桑之感。拱辰街两旁的店铺纷纷点起灯笼,绸缎庄挂的是大红宫灯,药铺悬的是绘着灵芝的纱灯,茶馆门口还立着一盏走马灯,上面画着八仙过海,灯影轮转间,铁拐李的葫芦、何仙姑的莲花依次闪过,看得人眼花缭乱。

“应该是更热闹了。”我说,“去年这时候,我还在江北,陪总公司负责人和俄人谈生意,没赶上城里灯节。”

边瑾点头:“今年你可得好好看看。杨锡恒公竹枝词里写的那些风俗,至今还在。待会儿灯官上任,那才叫气派。”

酒楼掌柜也是个胖子,和边瑾是熟人,一见我们就满脸堆笑地迎上来:“边先生来了!楼上雅间请,孙知事、金科长、徐议长、王所长、陈校长他们已经到了。”

我们上楼掀帘,孙蓉图、金缄三、徐希廉等几位老友已在座,孙蓉图是瑷珲县知事,字镜忱,精干持重,金缄三是总务科长,字琢如,倜傥练达,徐希廉是瑷珲县议长兼库玛尔路鄂伦春协领,字述之,儒将风流,还有劝学所长王纯乐、县立高等小学校长陈连悦等人,他们都是务实肯干的边官边吏,也是一方知名的文人,边瑾与他们都有诗作唱和。他们身处特殊年代,每个人都能写出很多故事,等闲来有时间,我把他们好好写一下。我和大家也都熟悉,一一拱手寒暄。一见我,金缄三便笑道:“孟超兄可算来了!璞山(边瑾字璞山)这半个月天天念叨,说什么‘孟超兄最爱看热闹,今年上元可不能让他错过’,今天我们大家也是聚聚,算高朋满座,胜友如云了。”

孙蓉图摆手道:“不忙不忙,热菜没让上,我们先看灯官上任,回来再喝不迟。”

只见长街那头,灯火通明,一队仪仗浩浩荡荡行来。当头是两面“清道旗”,旗杆上缀着红绸,迎风招展。旗后跟着八名皂隶,青红袍服分列两旁,手持杖板,威风凛凛。再往后,是一乘四人抬的暖轿,轿中端坐一人,头戴珠顶貂帽,散缀花翎,身着七品官服,虽是假官,却板着脸做出一副威严模样,引得街边百姓笑声不断。

轿前有人高举朱漆木牌,上写“灯政司”三个大字,后面还跟着一群孩童,拍手唱道:“灯政司,管花灯,今年花灯格外明,照得瑷珲满城红——”

金缄三抚掌道:“妙哉!杨锡恒公的诗云‘赫赫前驱清道旗,青红皂隶两边随。朱标告示当街挂,新署头衔灯政司’,今日又算是亲眼见着了。”

我心头一动,说:“有,我们那个时候,瑷珲上元节已列入国家级非物质文化遗产,三百余年薪火相传,灯官上任,秧歌拜年,撒道五谷,滚冰卖病,一样都不少。只是……”我顿了顿,“只是这看灯的人,江湖离乱后,世事难料中,百年间,已不知换了多少代了。”

徐希廉公目光悠远,手捋长髯,叹息道:“人事有代谢,灯火却长明,这便是瑷珲的‘全凭人事唤春回’了。”

这回可真叫热闹。领头的是两个踩高跷的,一扮孙悟空,一扮猪八戒,孙猴子举着金箍棒左顾右盼,猪八戒扛着钉耙踉踉跄跄,逗得满街人捧腹。后面跟着一群红男绿女,扭着身子变换队形,有扮《西厢》张生、崔莺莺的,有扮《水浒》武松、潘金莲的,还有扮《白蛇传》许仙、白娘子的,花花绿绿挤作一团。

队伍中间,有一匹高头大马驮着一位女子,珠翠满头,红妆艳抹,手里还捧着一枝梅花,含笑顾盼。街边的年轻后生们立刻骚动起来,追着马往前挤,你推我搡,好不热闹。

孙蓉图指着笑道:“快看快看,‘不信使君真有妇,罗敷过处看人多’。那些愣头青,明知是灯官夫人,是假扮的,还看得眼珠子都快掉出来了。”

众人皆笑。边瑾却看着那些追马的少年,叹道:“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。这是内地的上元,我们边地苦寒,一年到头难得这样热闹。年轻人心里那团火,总得有个地方烧一烧。瑷珲上元灯节,便是给他们烧火的。”

我听着这话,忽然有些心酸。是啊,瑷珲城这极边苦寒之地,一年里有大半年是雪窖冰天,漫长的寒冷能把人的心都冻硬冻麻。只有正月十五这一夜,灯火烧起来,人心里的火也跟着烧起来。这哪里是看灯,分明是给自己取暖,给人以生活的激情,春天的希望。

秧歌队末尾,是几个壮汉抬着巨大的灯笼,做成瓶形,上面绘着五谷穗子、瓜果藤蔓,瓶口用红绸封得严严实实。金缄三道:“五谷瓶来了!‘迎虎迎猫载圣经,祈年赛社岂无灵?由来戏事关农事,前队先迎五谷瓶。’这瓶一过,今年庄稼准是好收成。”

我说:“种,农业是国本大事,是百业之首,不但种庄稼,标准更高了。只是种法不同了,有机器,有化肥,有家庭农场,有合作社,还有除草机器人,有无人飞机,这个就跟神话人物一样,我的描述你也难相信,你就往极限去想象吧。产量当然比现在高得多,尤其瑷珲这里有个老何,是种田能手,他带领百姓致富,远近闻名。当然,无论时代怎么发展,老百姓还是祈盼连年丰收,还是祈求风调雨顺。”

秧歌队走远,锣鼓声渐稀,我们才回到席间。孙蓉图亲自执壶,给每人满上酒,桌上山珍海味,满汉杂陈,大家边吃边谈。酒过三巡,菜过五味,孙蓉图说:“今夜上元,不可无诗。璞山,你先来。”

吟道:“客里逢新岁,莺花报早春。含愁思故国,溷迹逐边尘。寥落终年感,羁栖万里身。遥怜小儿女,应念未归人。”

众人连声称赞,并说情真意切,可比杜少陵笔意,但应该再有首与瑷珲有关的诗作。

边瑾已经有些微醺,说:“各位兄台这是要我献丑。方才杨公竹枝词已把今夜景致写尽,我还能写出什么新鲜的?”

金缄三笑道:“杨公写的是雍正年间,如今是民国六年,快两百年了。你就不能写写这两百年间的变化?”

边瑾沉吟片刻,说:“变化?变化大了。瑷珲城还在,黑龙江还在,灯节还在。可江东六十四屯,不在了。”

边瑾站起身,走到窗边。夜风从窗缝里钻进来,吹动他的衣襟。远处的夜空中,不知谁家放起了烟花,“咻”的一声窜上天,炸开一朵五彩的菊,照亮了他的侧脸。他望着那片烟花,良久,低声吟道:

我的酒杯停在唇边。三年了,我听过他吟这首诗许多次,可每一次听,心还是会被攥紧。

孙蓉图长叹一声,举起酒杯,却半晌没有喝。金缄三垂首不语,徐希廉若有所思,烛光映着他微微颤抖的胡须。

良久,我端起酒杯,说:“璞山兄,这杯酒,敬你的诗。百年后,会有人记得的。”

边瑾看着我,目光复杂:“孟超兄,你总说百年后如何。我倒想问问你,百年后究竟如何?”

我喉头一哽,略停顿后,我说:“于诗词我是门外汉,就上元节来说,但念几首后世师长的诗词,于时代之发展,世事之变化,各位兄台可了解一二。”

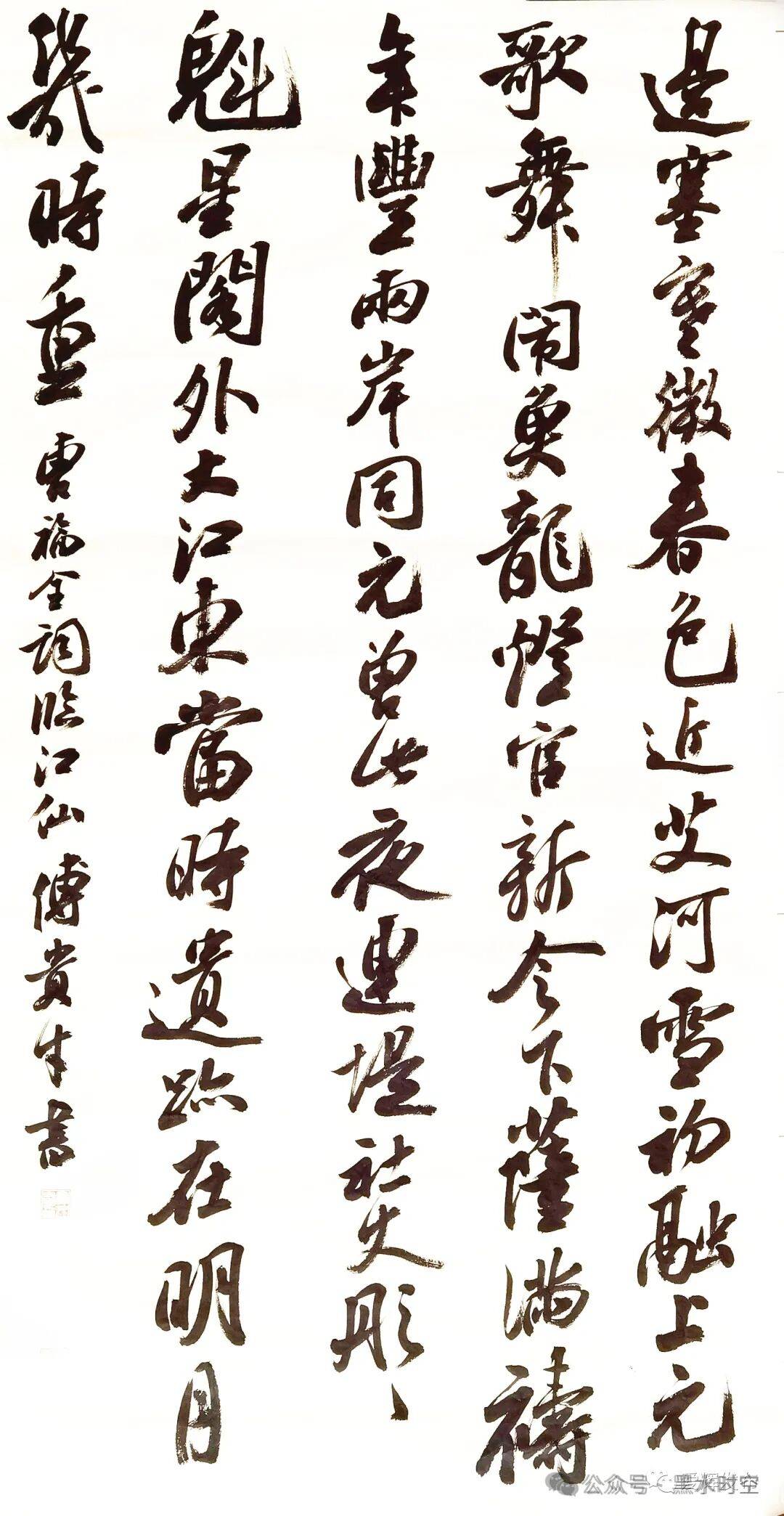

我起身吟了曹白水先生的七言律诗《瑷珲赏上元》,诗曰:“寒塞三微雪未消,庆春歌舞已如潮。鱼龙并彩秧歌劲,鞭炮连声焰火娆。赛社祈年迎五谷,猜灯散病滚元宵。古镇更传新喜讯,非遗榜上盛名昭。”我说这是2021年对国家非遗的记录,众人神情渐渐缓和,并啧啧称赞。还有词《临江仙》,词云:“边塞寒微春色近,艾河冰雪初融。上元歌舞闹鱼龙,灯官新令下,萨满祷年丰。两岸同元曾此夜,连堤社火彤彤,魁星阁外大江东,当时遗迹在,明月几时重。”我又读了白水先生撰写的一幅楹联,联曰:“一江春水,流纵古今昭史韵;两岸风情,联横欧亚展新篇。”

我说:“后世值民族伟大复兴,边城政通人和,百业俱兴,可迈汉唐盛世。其诗词楹联,更多是精彩展示瑷珲上元节和北方冰雪文化的多元、厚重、神奇,让我们领略边疆繁荣的上元文化与现代艺术的交融之美。”

他们听的好像有些茫然,又似乎明白了,大家回味片刻后,似懂非懂。孙蓉图拍了拍我的肩膀,说:“兄弟,喝酒。”

酒过三巡,夜已深。街上的灯火渐渐稀疏,烟花也停了。孙蓉图等人起身告辞,酒楼里只剩下我和边瑾。

他唤小二添了一壶热酒,给我满上,说:“孟超兄,你我相交三年,有件事我一直想问你。”

“你总说后世如何如何。我起初当你是痴人说梦,后来听多了,倒觉得……或许你说的是真的。”他盯着我的眼睛,“你,到底是从何处来?”

他点点头,没有惊讶,只是轻轻“嗯”了一声。半晌,他说:“怪不得你总知道些旁人不知道的事。怪不得你总劝我多写诗,多留墨迹,说后世有人想看我亲笔写的字。”

他站起身,走到书案前,铺开一张纸,研墨蘸笔,说:“今夜你既来了,我便写点什么给你带走。”

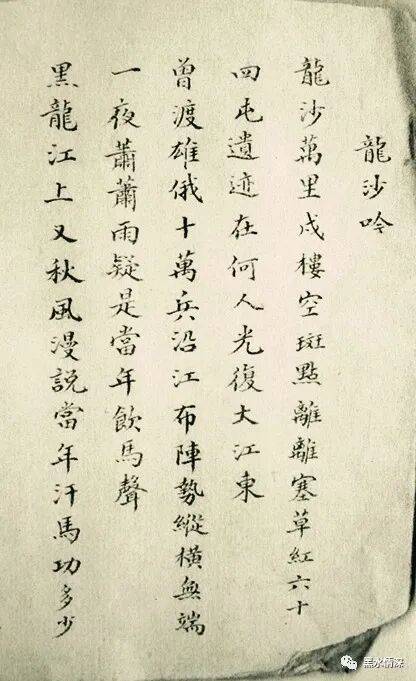

我走过去,站在他身旁。他拿起小楷笔,稳稳地先写下《龙沙吟》四首,笔力沉郁,墨迹淋漓。写罢,又从怀里掏出那方“龙沙”小印,端端正正钤上。

写罢,他搁笔笑道:“杨公为松江人,其人事迹及此诗作,知者尚少。你带回后世,若有人传抄,别忘了注明作者。”“康熙年间,还有位松江来的文人何世澄曾到瑷珲,只可惜,我对其诗文知之甚少,不能传其佳作,诚一憾事。”

他摆摆手,打断我:“你我相交一场,不必多说。往后若还能来,便来,把酒夜谈,纵论古今。若来不了,有这些诗在,书生人情纸一张,也算我们没白认识一场。”

我看着他饱经沧桑的面容,看着窗外渐渐熄灭的灯火,忽而想起什么,问道:“璞山兄,你可有什么话,要我带给后世的人?”

他想了想,说:“有,你告诉他们,瑷珲虽苦,人心却坚。龙沙虽远,诗魂犹在。”

我的身影开始变得模糊。边瑾静静地看着我,没有慌张,只是微微一笑,拱手道:“星河耿耿朔风凄,野店初闻唱晓鸡。孟超兄,后会有期。”

我张口想说什么,却什么也说不出来。眼前的一切如水波般荡漾开来,边瑾的面容、酒楼、诗文,渐渐消散在模糊的灯光里。

我猛地睁开眼,映入眼帘的是齐鲁酒家的杯盘狼藉和嘈杂酒话,明显,这一桌人也都喝差不多了。唤醒我的是的吴红尘大哥:“你这小酒量也不行啊,爬桌子睡了两个点,看,大伙都喝差不多了,讨论多热烈。”

我愣了楞神,伸了伸发麻的胳膊。微笑了一下,向满座高谈阔论的先生们鞠躬点点头,说抽颗烟醒醒酒,大家各自争论,根本无暇顾我,我拿着手包起身出了包间,走到了北窗边。

点了根烟,深吸一口,窗口有风渗入,清醒了许多。窗外,黑龙江静卧如龙。今天是正月十五,七十里外瑷珲古城的街头,想必又要挂起灯笼了,“灯政司,管花灯,今年花灯格外明,照得瑷珲满城红——”

我忽然想起什么,从手包里又翻了翻,拿出那本正在点校的《龙沙吟》诗稿。薄薄的小册子,是盖姐从边谨家后人手里请到的,翻到某一页时,我的手僵住了——那页上,正是那四首《龙沙吟》的影印件。而诗旁的空白处,不知何时多了一方朱红的印迹,隐约可辨二字:

我再往后翻,泛黄的书页间,竟夹着两张素笺,小楷隽永,墨迹犹新。一张是《龙沙吟》四首,另一张,赫然是《艾河元夕竹枝词》四首,末尾还有两行小字:

“雍正间松江府杨公锡恒作,以记瑷珲上元风俗盛况。后学任丘边瑾书右。民国六年上元夜,录赠孟超兄存念。”

三百年的诗魂,一百年的墨迹,今夜的灯火,还有那个常常微笑,胖胖的故人,都在这一声呼唤里,一一归来。返回搜狐,查看更多